北京朝阳法院曾公开宣判了一起比特币挖矿服务合同纠纷,该院不但驳回原告方要求支付巨额比特币收益的诉讼请求,还建议行政机关对挖矿行为进行清理整治,引发了社会各界的高度关注。而比特币作为加密货币的代表与风向标,司法机关对其态度亦是至关重要,本文将主要以北京、上海两地法院的判例来归纳涉比特币的法律保护边界。

边界一:挖矿具有危害性,挖矿行为不受法律保护,并可能会被追究法律责任。

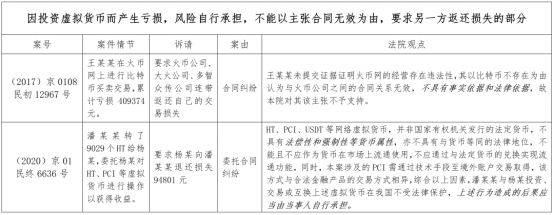

边界二:因投资虚拟货币而产生亏损,风险自行承担,不能以主张合同无效为由,要求另一方返还损失的部分。

边界三:不承认比特币作为货币流通,但将其作为一般物品保护。

比特币是什么 比特币不是常态法定货币,不由政府或者银行发行的,主要是存储在网上,每天大约产生3600个新的比特币,它依据特定算法,通过大量的计算产生,这个过程被称为挖矿。矿工们在挖矿过程中会得到两种类型的奖励:创建新区块的新币奖励,以及区块中所含交易的交易费。为了得到这些奖励,矿工们争相完成一种基于加密哈希算法的数学难题,也就是利用比特币挖矿机进行哈希算法的计算。那么,在法律上,我们应当如何界定比特币,同事有一个大胆的类比,虽不严谨,但是却觉得颇有一定道理:比特币就是象牙,你已经拥有了,法律就保护你的所有权,但猎杀大象获取象牙是违法犯罪,而买卖象牙则因合同无效无权要求法院判令对方交付象牙。

通过检索中国裁判文书网上公开的北京、上海两地法院涉比特币判例,并对判例进行归纳,我们总结出如下保护边界。

边界一:“挖矿”具有危害性,“挖矿”行为不受法律保护,并可能会被追究法律责任。 以文首朝阳法院案例为例: 基本案情:丰复久信公司与中研智创公司签订协议,约定丰复久信公司委托中研智创公司采购、管理微型存储空间服务器(即矿机),提供比特币挖矿的数据增值服务并支付增值服务收益。丰复久信公司向中研智创公司支付管理费。协议履行期间,中研智创公司向丰复久信公司支付18.3463个比特币作为数据增值收益,此后未再支付任何收益。丰复久信公司多次催要无果诉至法院。 法院观点:法院认为,此类挖矿活动能源消耗和碳排放量大,不利于我国产业结构优化、节能减排,不利于我国实现碳达峰、碳中和的目标,且虚拟货币生产、交易环节衍生的虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险突出,有损社会公共利益。在明知挖矿及比特币交易存在风险,且相关部门明确禁止比特币交易的情况下仍签订代为挖矿协议,此协议应属无效,因此产生的相关财产权益亦不应受到法律保护,上述行为造成的后果应由当事人自行承担。 分析:全球有大量的比特币矿机不分昼夜的运行,存在最主要的危害有两个:一是会带来巨大的电力消耗,根据最新数据分析,目前挖出一枚比特币需要耗电已经超过40万度,这是2000户普通城镇居民家庭一个月的耗电量。二是《自然气候变化》杂志上发表的论文显示,2020年全球挖比特币产生的二氧化碳多达6900万吨,超过全球二氧化碳排放的1%。2021年9月我国颁布了《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》,开始打击各种“挖矿”行为,该规定虽不是法律、行政法规的强制性规定,但亦能体现作为各政府部门对“挖矿”所持的否定性态度。如果针对“挖矿”所签订的协议存在争议时,试图通过法律途径解决时,仍然可以损害社会公共利益为由认定合同无效。

结论:“挖矿”类比于“取得象牙”,从没有买卖就没有伤害的角度出发,“挖矿”损害社会公共利益,行为不受法律保护,还可能会被追究法律责任。因投资挖矿而产生的损失,由当事人自行承担。

边界二:因投资虚拟货币而产生亏损,风险自行承担,不能以主张合同无效为由,要求另一方返还损失的部分。 以北京一中院公开案件为例: 基本案情:潘某某转了9029个HT给杨某,委托杨某对HT、PCI等虚拟货币进行操作以获得收益,杨某收到后亦进行虚拟货币的交换、购买等行为,后产生亏损,潘某某诉至法院要求杨某返还。 法院观点:法院认为本案涉及网络虚拟货币,并非国家有权机关发行的法定货币,不具有法偿性和强制性等货币属性,亦不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,不应通过与法定货币的兑换实现流通功能,同时,本案涉及的PCI需通过技术手段至境外账户交易取得,该方式与合法金融产品的交易方式相异,综合以上因素,潘某某与杨某投资、交易或互换上述虚拟货币在我国不受法律保护,上述行为造成的后果应当由当事人自行承担。 相关案例汇总表

分析:比特币的火爆行情,带动着币圈的飞速扩张,由此产生了非常多的有关虚拟货币的投资理财,有人的地方就有江湖,有理财的地方就有亏损。根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(银发〔2021〕237号)的规定:“虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。”“任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。” 结论:将投资比特币类比于投资象牙,如果象牙贬值了,投资方并不能基于合同无效向对方主张损失赔偿,不同的是,象牙投资并不常见,并且将受到严厉地打击。

边界三:不承认比特币作为货币流通,但将其作为一般物品保护。 以上海一中院公开案件为例 基本案情:布兰登、李某某被迫将持有的18.88个比特币、6,466个天空币转入闫某某等人指定的账户内,后布兰登、李某某诉至法院,要求闫某某等人返还。 法院观点:法院认为要获得比特币,既需要投入物质资本用于购置与维护具有相当算力的专用机器设备,支付机器运算损耗电力能源的相应对价,也需要耗费相当的时间成本,该过程及劳动产品的获得凝结了人类抽象的劳动力,同时比特币可以通过金钱作为对价进行转让,并产生经济收益。因比特币具有价值性、稀缺性、可支配性等特点,故其具备了权利客体的特征,符合虚拟财产的构成要件。中国人民银行等部委曾发布《关于防范比特币风险的通知》(2013年)、《关于防范代币发行融资风险的公告》(2017年)等文件,虽然否定了此类“虚拟货币”作为货币的法律地位,但上述规定并未对其作为商品的财产属性予以否认,我国法律、行政法规亦并未禁止比特币的持有。《关于防范比特币风险的通知》中更提及,“从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品”。因此,比特币具备虚拟财产、虚拟商品的属性,应受到法律的保护。

相关案例汇总表

分析:我国虽然禁止“挖矿”以及虚拟货币的投资交易,但我国法律、行政法规并未禁止比特币的持有。并且在很多情况下,比特币依然具有很高的价值,并已经引发诸如借贷纠纷、所有权纠纷等。《关于防范比特币风险的通知》中就提及“从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品”,因此,比特币具备虚拟财产、虚拟商品的属性。经过对北京、上海两地法院审理的相似案例进行的检索,裁判观点基本一致,即在个人持有比特币,发生诸如不当得利纠纷、所有权纠纷、民间借贷纠纷等主张原物返还的,其应当像一般物品一样,受到法律的保护。 结论:持有比特币类比于拥有象牙,外人不能够抢夺,也不能借而不还,如果对方损坏、侵占了象牙,则应承担损害赔偿责任、返还原物的责任。